今後30年以内に南海トラフ大地震が発生する確率70%~80%と言われる時代に何を備えるか?

『1週間は注意が必要』と臨時情報がテレビでも流れ、改めてリスクの現実を意識した方も多いのではないでしょうか。

もしもその時が来たら、どのような状況が待ち受けているのか?

激しい揺れが収まった後も、停電や断水、物資不足など、さまざまな問題が次々に生活を襲います。

経験していないと想像が難しい“本当のリスク”を、発生直後から時系列で詳しく解説し、いざというときに家族と安全に過ごすための備えについて考えていきましょう。

❶ 地震発生時:建物の倒壊や窓ガラス等の破損リスク

突然の大地震で建物全体が揺れると、家具や棚が倒れ、窓ガラスが割れて破片が飛散する危険があります。

特に、建物が古い場合、外壁や塀が崩れる可能性が高く、家屋の一部が崩壊するリスクもあります。最悪の場合、建物自体が倒壊して下敷きになることもあるため、迅速な対策が必要です。

対策方法

- 家具の固定:本棚や食器棚、タンスなどは壁にしっかりと固定し、倒れないように対策しておきましょう。

- 耐震性の高い建物の選定・補強:住まい選びやリフォームの際には、耐震基準を満たしているかを確認し、必要に応じて耐震工事を行います。

- 窓ガラスの飛散防止フィルム:特にリビングや寝室の窓に飛散防止フィルムを貼り、割れたガラス片で負傷しないように備えると良いでしょう。

耐震等級3の住宅を選ぶと、一般的な地震でも倒壊しにくい安心感があります。また、地盤調査済みの土地を購入すると、建物の傾きや沈下のリスクを軽減できます。

❷ 地震直後:山間部での土砂崩れリスク

山間部の住宅は、地震により地盤が不安定になり、土砂崩れが発生するリスクが増します。

地震の揺れによる土砂崩れは家や建物を一瞬で飲み込み、逃げ場がない状況を引き起こす可能性も。大雨が降った直後はさらに地盤が緩んで危険が高まります。

対策方法

- ハザードマップの確認:自宅や学校が土砂災害の警戒区域内にあるかを確認し、安全な避難場所もあわせてチェック。

- 避難ルートの決定:家族で最寄りの避難場所を共有し、家の外でも会話できるようにしておく。

- 避難用具の準備:防災リュックや携帯ラジオ、懐中電灯などはまとめて玄関などに置き、すぐに持ち出せるようにしておくと安心です。

ハザードマップでの災害リスク確認が重要。山間部では、土砂災害警戒区域を避けて購入を検討すると安心です。

また、一定の距離がある土地を選び、余裕をもたせた土地利用を心がけましょう。

❸ 数分後:海岸地域では津波リスク

特に海岸地域では、地震の揺れが収まってから数分後に津波が到達することがあります。

津波が発生すると一瞬で水が押し寄せ、建物を飲み込み、生命の危険が高まります。強い揺れが長時間続く地震では津波の発生がさらに危惧され、海岸部の住民にとっては一刻も早い避難が重要です。

対策方法

- 避難場所とルートの確認:高台や指定された避難場所への道のりを事前に確認。家族と一緒に避難ルートを共有しておくと安心です。

- 避難のタイミング:揺れが収まったら、津波警報が出される前でも迅速に避難を開始することが大切です。

海抜の高い場所にある土地を選び、津波の被害リスクを最小限に抑えると良いでしょう。また、津波避難ビルや避難場所が近いかも、土地選びの際に確認しておくと安心です。

オネスティーハウス石田屋では、震災リスクが高まる時代に対応し、地方移住や二拠点生活を考える方々から注目されるエリアで、安心と快適を融合させたスマートタウン「寄居花園」を実現しました。

深谷・花園プレミアムアウトレットや、観光地として人気の秩父や長瀞にもほど近い、自然豊かな環境で、安心して暮らせる理想の住まいの詳細はコチラからご覧いただけます↓

❹ 数十分後:停電のリスク

大地震の影響で大規模な停電が発生すると、夜間の暗闇での行動が困難になるだけでなく、情報収集の手段も限られます。

電気が止まるとスマートフォンやインターネットが使えなくなり、重要な災害情報や避難指示を得られなくなる場合があります。

さらに、冷蔵庫の食料が腐敗する、連絡手段が絶たれるといった問題も発生し、数時間から数日間に及ぶ長期停電時には特に大きな支障をきたします。

対策方法

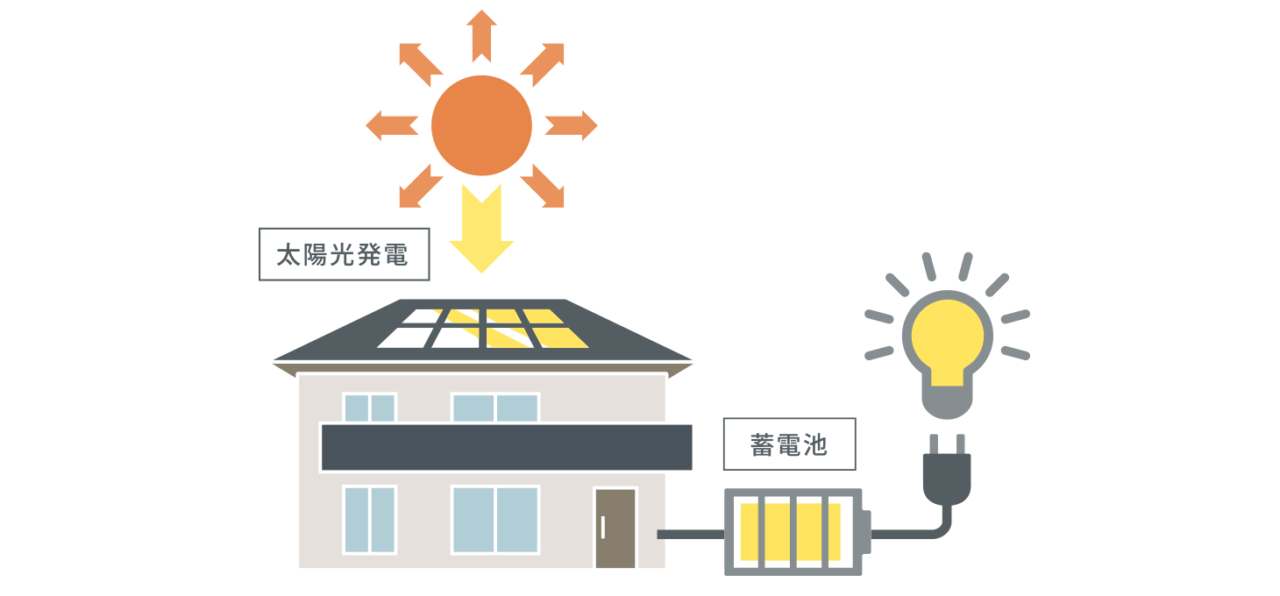

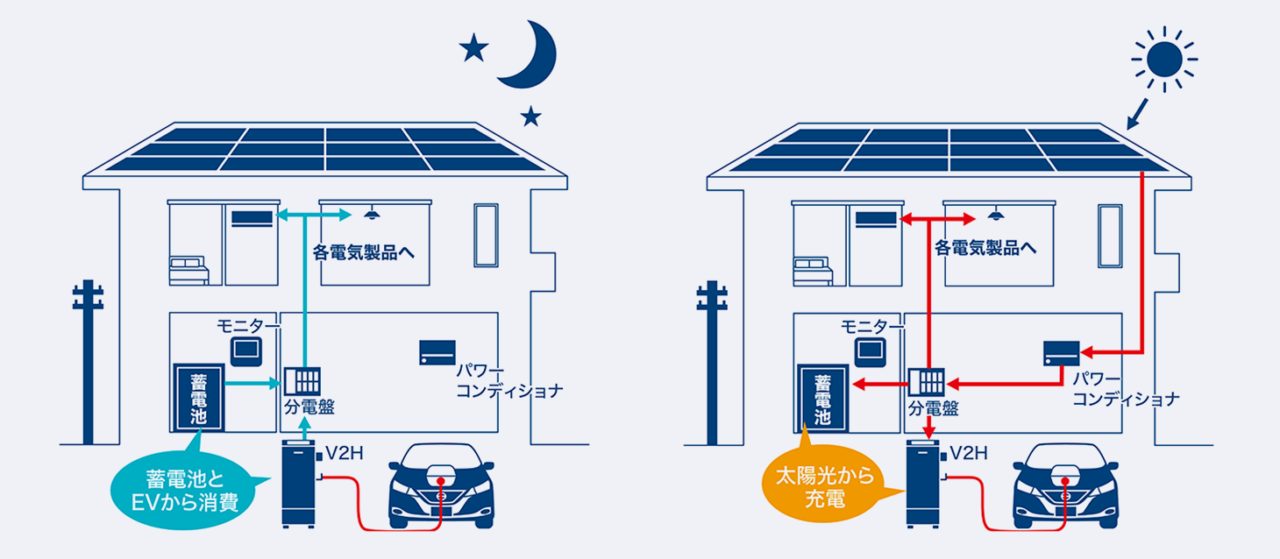

- 蓄電池や太陽光発電の導入:蓄電池があれば停電時にも生活を続けやすく、最低限の照明や家電が使えるため、特に情報収集用のスマホやラジオの充電が可能になります。長期停電にも対応できる蓄電設備があると安心です。

- 携帯ラジオの準備:乾電池式または手回し式のラジオを用意し、停電時でも重要な情報を得られるように備えておきましょう。

- 懐中電灯と電池の備蓄:停電対策として各部屋に懐中電灯を用意し、乾電池も多めにストックしておくと安心です。

- ソーラーチャージャーやモバイルバッテリー:スマホなどの充電用にソーラーチャージャーやモバイルバッテリーを備えておくと、情報収集や連絡手段の確保がしやすくなります。

太陽光発電が設置可能な屋根や南向きの家は、停電対策として有利です。

電柱や配電設備が地下化されているエリアも、停電リスクが少ないため検討の価値があります。

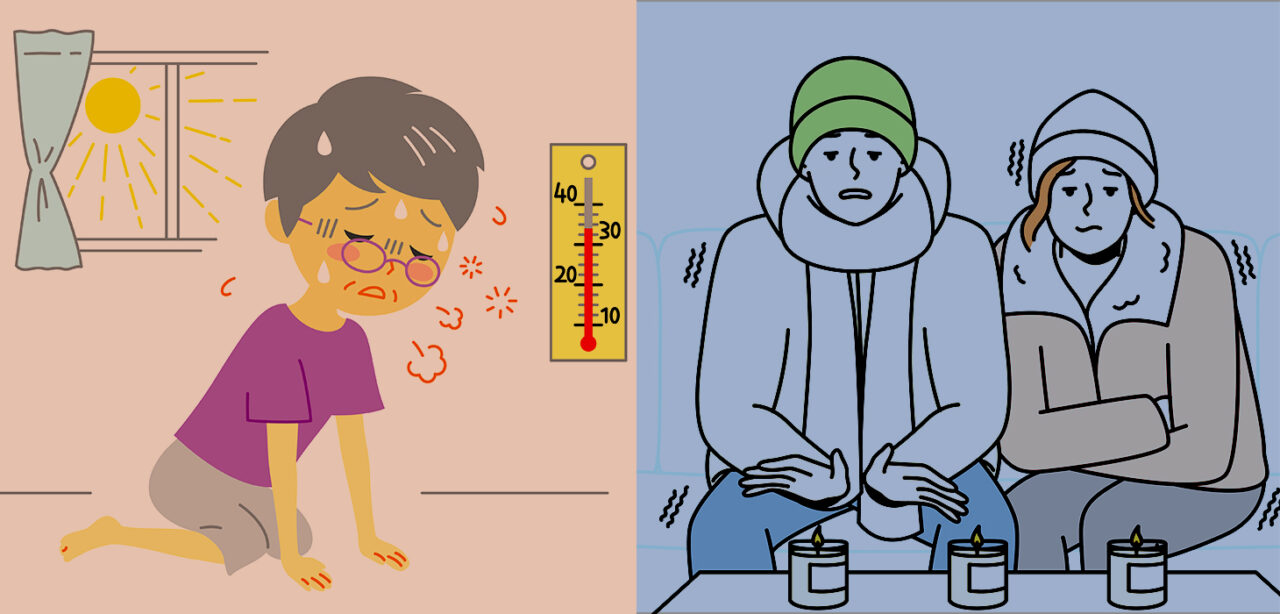

❺ 数時間後:冷暖房設備の停止による健康リスク

大地震による停電が長期間続くと、エアコンや暖房などの冷暖房設備が使えなくなります。特に夏場の猛暑や冬場の厳寒時には、熱中症や低体温症のリスクが高まりますので、寒暖差の厳しい季節や地域での停電は死活問題です。

また、高齢者や小さな子どもがいる家庭では、快適な温度管理ができないことが命に関わるリスクになり得ます。

対策方法

- 太陽光発電と蓄電池の導入:太陽光発電システムと蓄電池を設置することで、停電時にもエアコンやファンなどの冷暖房設備が使用可能になります。昼間に発電し、夜間にも電力を利用することで、快適な室内温度を保ち、健康リスクを低減できます。

- 電気自動車(EV)の活用:EV車を自家用充電システムと接続すれば、より災害時の家庭内での電力供給が可能になり冷暖房の停止リスクを下げられます。また、道路が通行可能な場合には、緊急時の医療機関へのアクセス手段としても活用できます。

太陽光パネルを設置しやすい屋根の形状や、南向きの日当たりの良い土地を選ぶことで、効率的に発電できる住宅が実現します。

また、日常生活でも活躍する電気自動車が充電できるEV充電設備が整っている住宅や、設置可能なスペースのある土地を選んでおくと、災害時の電力確保がより安定します。

❻ 数時間後:断水リスク

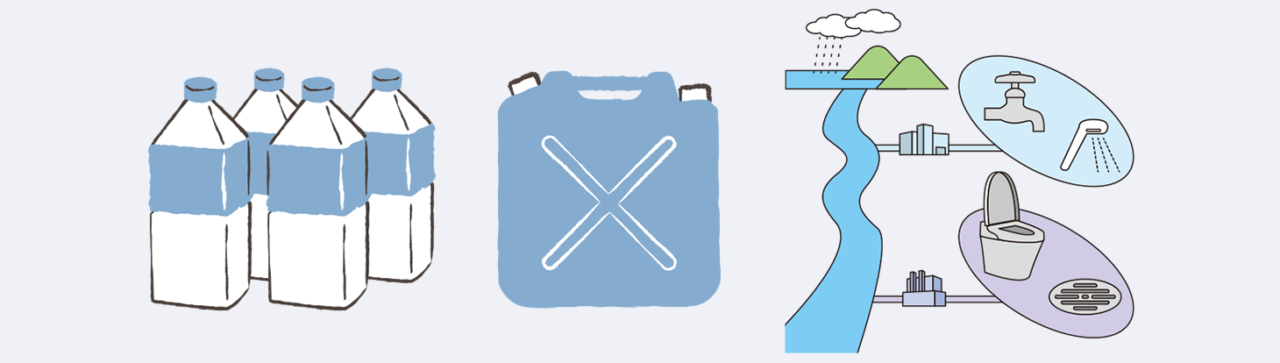

水道管が破損すると断水が発生し、飲料水や生活用水が手に入らなくなる場合があります。

断水が数日間続くと、飲料水の不足だけでなく、トイレが使えなくなるなど衛生面での問題も深刻化します。特に夏場の断水では、脱水症状のリスクも増えます。

対策方法

- 飲料水の備蓄:1人あたり1日3リットルを目安に最低3日分(可能であれば7日分)を確保しましょう。

- 生活用水の確保:トイレ用や洗浄用に風呂の水を残しておくと、生活用水として代用できます。また、災害用の携帯トイレも準備しておくと安心です。

井戸水の活用が可能なエリアでは断水時にも水を確保しやすいため、検討の際に役立ちます。

給水車がアクセスしやすい立地を選ぶと、断水時のサポートが得られやすくなります。

また、下水道処理施設が整っている地域を選ぶと、地震後のインフラ復旧が早い場合が多く、安心感が高まります。

❼ 数日後:液状化現象のリスク

地震によって砂地や埋め立て地などの地盤が液状化し、地面が柔らかくなることで建物や道路が傾く現象が発生することがあります。

液状化によって交通の通行が困難になるケースもあり、物資の搬入や避難の支障となることが懸念されます。

対策方法

- リスクの事前確認:ハザードマップや地域の液状化情報を事前に調べ、リスクのあるエリアであれば事前に避難ルートを確認しておきましょう。

- 建物や道路の補強:地域での液状化対策が行われている場合は情報を把握しておくとともに、必要に応じて自宅の地盤改良工事も検討してみましょう。

地盤の強いエリアや、地盤改良が実施されている地域を選ぶと液状化のリスクが少なくなります。

ハザードマップの液状化エリアを避けることも重要です。

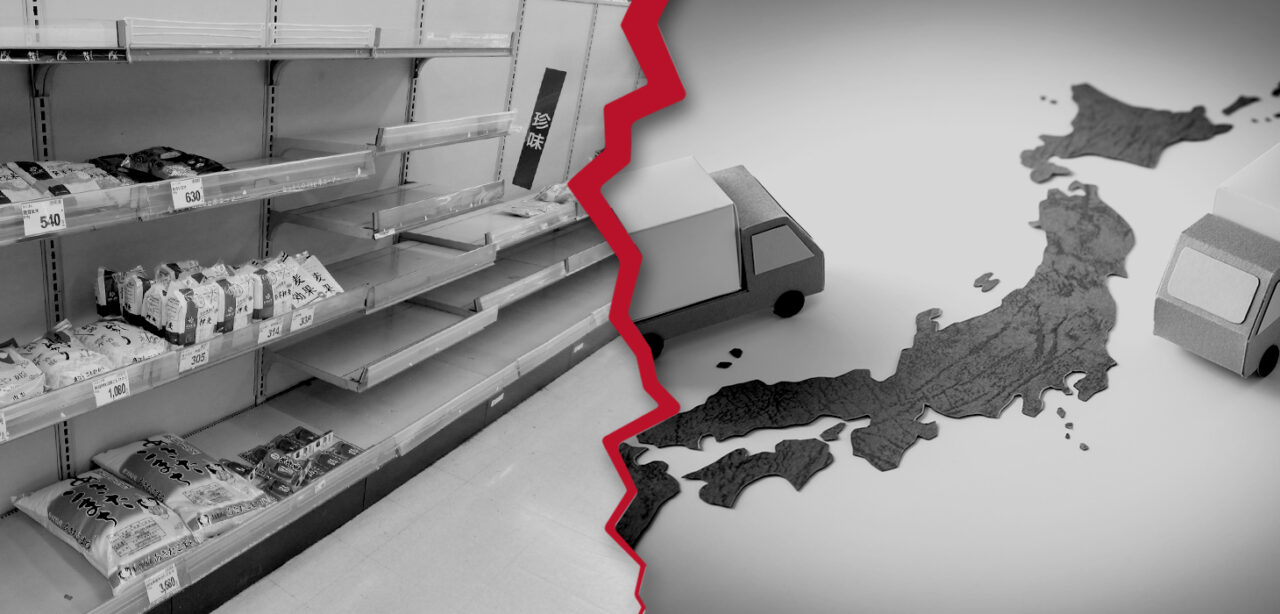

❽ 数日後:インフラ全般の停止

物流や交通が停止すると、店頭から物資がなくなるだけでなく、ガソリンが不足して車の移動が制限され、必要な物資が届かなくなります。

食料品や生活必需品が手に入りにくくなり、生活に支障をきたすため、生活物資の備蓄は欠かせません。

対策方法

- 食料・水の備蓄:1週間分を目安に食料と水を用意し、インフラが停止した場合でも自宅でしばらく生活できるよう備えます。

- ガソリンの確保:車のガソリンは満タンを意識し、備蓄ができる場合は予備タンクを準備しておくのも良いでしょう。

- 地域コミュニティとの情報共有:地域での情報交換や助け合いを進めておくと、インフラ停止時に物資の融通が可能になることもあります。

交通網や物流の拠点に近い立地は、復旧が早くなる傾向があります。地域の防災拠点や避難所が近いエリアを選ぶと、インフラ停止時の安心感が高まります。

また、自家用充電システムや電気自動車の導入も検討すると、停電やガソリン不足時に自宅で電力を確保できるため、万が一の際の生活の安定に繋がります。

例えば、スマートプリーマEVのような自家用充電システムを備えた住宅では、電気自動車のバッテリーを家庭の電源として活用することができ、長期のインフラ停止にも備えた持続可能な生活が可能です。

結論・まとめ

大地震から家族の命を守るためには、まず住まいの耐震性を確保することが最も重要です。耐震性の高い建物を選ぶことで、建物倒壊のリスクを減らし、地震直後の大きなリスクを防ぐことができます。

しかし、耐震性だけでは「その後の生活」を守りきることは難しいのが現実です。

地震発生後、数日から数週間にわたり停電や断水、物流の停止が起こると、生活のすべてが不安定になり、長期的な備えが欠かせません。

こうした時に頼りになるのが、太陽光発電と蓄電池の導入です。地震による停電でも、蓄電池があれば家庭内の電力が確保でき、夜間の生活や家電の使用、情報収集が可能になります。

さらに、太陽光発電と組み合わせることで、昼間に充電し、夜間に電力を使うサイクルが作れるため、電力の自給自足も実現します。家族の生活を守るため、耐震性とともに「災害時の停電にも強い住宅」を視野に入れた備えが、いざという時に大きな力となります。

大地震に備えて、まずは家族の命を守る住まいの耐震性を確保し、同時に、太陽光発電や蓄電池のような生活を支える設備も検討することで、安心して暮らせる強い住まいを整えましょう。こちらの詳細をご確認ください。